Mikroplastik: Verbreitung, Quellen und Stand der Forschung

Mikroplastik ist allgegenwärtig. Die winzigen Kunststoffpartikel wurden in Meeren, Böden, der Luft und im menschlichen Körper nachgewiesen. Doch was genau ist Mikroplastik? Wo entsteht es – und was sagt die Wissenschaft zu möglichen Auswirkungen?

Was ist Mikroplastik?

Der Begriff Mikroplastik bezeichnet Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als fünf Millimetern. Laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) handelt es sich dabei um synthetische Polymere, die organisch, wasserunlöslich und mechanisch abbaubar sind. Noch kleiner sind Nanoplastikpartikel, die unter einem Mikrometer (0,001 Millimeter) liegen und biologisch besonders mobil sind.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird zwischen zwei Hauptkategorien unterschieden:

- Primäres Mikroplastik, das gezielt in kleiner Partikelgröße produziert wird, etwa für industrielle Anwendungen oder in Kosmetika.

- Sekundäres Mikroplastik, das durch die Zersetzung größerer Kunststoffobjekte entsteht – beispielsweise durch Abrieb, UV-Strahlung oder mechanische Beanspruchung.

Neben dieser Unterscheidung gibt es auch eine rechtliche Differenzierung in „absichtlich zugesetzte“ und „nicht absichtlich freigesetzte“ Mikroplastikpartikel, insbesondere in der europäischen Gesetzgebung.

Wo entsteht Mikroplastik?

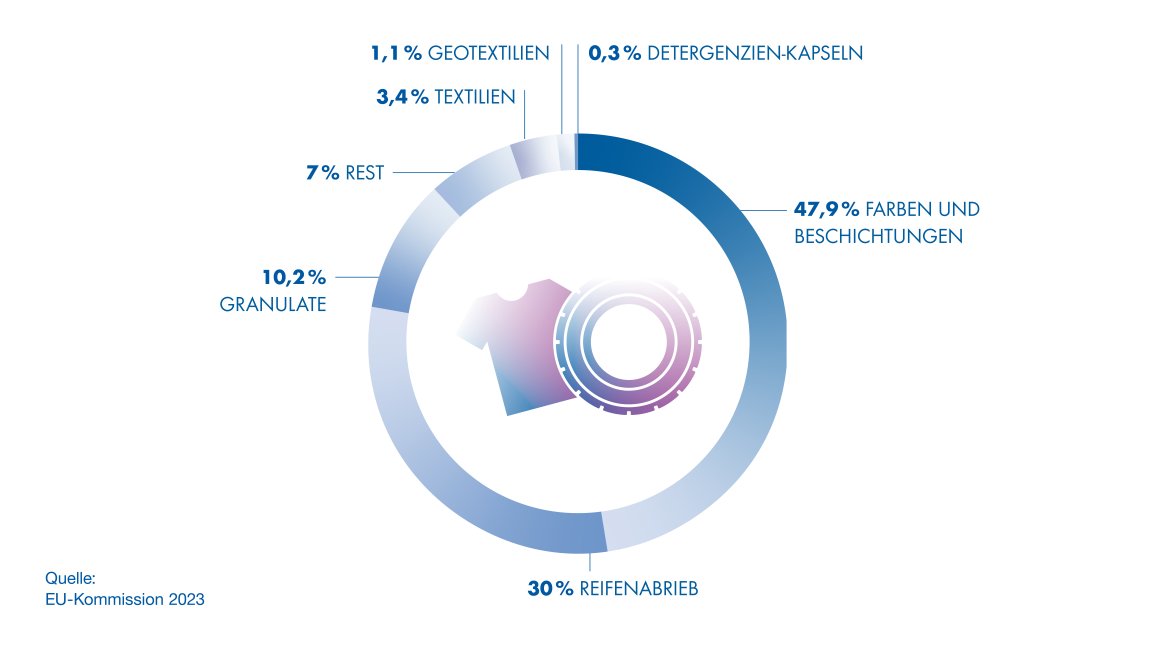

Mikroplastik entsteht auf vielfältige Weise und stammt aus unterschiedlichen Quellen. Eine Analyse der Europäischen Kommission zeigt, dass die größten Mengen an unbeabsichtigt freigesetztem Mikroplastik in der EU auf folgende Bereiche entfallen (geschätzte Höchstwerte pro Jahr):

- Farben und Lacke: etwa 863.000 t/Jahr, 25 % davon stammen aus dem Abrieb von Schiffen

- Reifenabrieb: rund 540.000 t/Jahr, 55 % davon stammen von Autos

- Kunststoffpellets: etwa 184.000 t/Jahr

- Textilien und Geotextilien: ca. 80.000 t/Jahr

Weitere Beiträge können durch Verpackungen entstehen, wenn diese in der Umwelt verbleiben und dort langsam zerfallen. In solchen Fällen handelt es sich um sekundäres Mikroplastik, das sich durch Sammlung und Recycling deutlich reduzieren lässt.

Mikroplastik in Lebensmitteln und Trinkwasser

In mehreren Studien wurden Mikropartikel sowohl in Lebensmitteln als auch in Trinkwasser nachgewiesen – darunter in Fisch, Muscheln, Salz, Leitungswasser und abgefülltem Mineralwasser. Einzelne Studien haben Mikroplastik sowohl in Einweg- als auch Mehrwegflaschen aus PET sowie in Glasflaschen festgestellt. Dabei traten in einigen Fällen höhere Partikelzahlen in Glasflaschen auf. Die Anzahl der Partikel variiert stark und hängt unter anderem von der Partikelgröße und der Art der Probe ab.

Interessant ist dabei, dass Untersuchungen zeigen: Nicht alle detektierten Mikropartikel sind aus Kunststoff. In manchen Studien waren nur etwa zehn Prozent der gefundenen Partikel tatsächlich als Kunststoff identifizierbar. Aussagen über die Aufnahme von Mikroplastik über die Nahrung sind daher bislang mit Unsicherheiten behaftet.

Gesundheitsrelevanz: Was weiß die Forschung?

Mikroplastikpartikel wurden bereits in verschiedenen menschlichen Geweben und Körperflüssigkeiten nachgewiesen – darunter Blut, Lunge, Plazenta und Muttermilch. Welche langfristigen gesundheitlichen Folgen damit verbunden sein könnten, ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung. In Bezug auf die Mengen, die der Mensch zu sich nimmt, wurde die weit verbreitete Behauptung von einer Kreditkarte mit 5g wöchentlich durch aktuelle Studien widerlegt. Tatsächlich sind es nur 0,000004 g und es würde rund 20.000 Jahre dauern, die Menge einer Kreditkarte aufzunehmen.

Tierstudien liefern erste Hinweise, doch deren Ergebnisse lassen sich nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragen. Aussagen über Risiken oder Mengen sollten daher mit Vorsicht interpretiert werden.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland, eine wissenschaftlich unabhängige staatliche Einrichtung zur Bewertung von Gesundheitsrisiken von Stoffen, veröffentlichte erst im Juli 2025 erneut folgende Information: „Nach dem aktuellen Stand des Wissens liegen keine belastbaren toxikologischen Hinweise auf gesundheitliche Risiken durch die Aufnahme von Mikroplastik über Lebensmittel vor.“

Auch die FDA (Food and Drug Administration) in den USA und der Lebensmittelverband Deutschland verweisen darauf, dass es nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen Nachweis gibt, dass Mikro- oder Nanoplastik in Lebensmitteln ein Risiko für die menschliche Gesundheit sind. Hingegen gibt es für andere Stäube, wie zum Beispiel Papier-, Aluminium- oder Holzstaub bereits negative toxikologische Bewertungen.

Forschungsstand und Ausblick

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mikroplastik steckt noch in den Anfängen. Es gibt keine international einheitlichen Standards für Definition, Messung oder Risikobewertung. Genau das erschwert die Vergleichbarkeit von Studien und führt mitunter zu widersprüchlichen Aussagen. Dabei sind eine faktenbasierte Debatte und verlässliche Daten entscheidend, um langfristig fundierte Lösungen zu entwickeln.

Gefallen Ihnen unsere Texte? Vielleicht sogar so gut, dass Sie sie in Ihren Medien auch verwenden wollen? Dann kontaktieren Sie uns bitte vorher!